L’Opéra de Monte-Carlo renoue avec cet opéra de Puccini (absent in loco depuis mars 2004). Dans ce drame, l’oppresseur peut appartenir au même camp que l’oppressé, l’adolescente fragile s’inscrire dans les codes d’honneur du guerrier nippon et ce drame s’achève ici sur une morale, délivrée en langue des signes par la servante Suzuki : « La vie prend toujours fin, nul besoin d’être soumise. »

La mise en scène de Mireille Larroche (présentée aux Chorégies d’Orange en 2007) montre avec simplicité et rigueur cette tragédie par l’intensité de l’intime (la violence intérieure et solitaire face aux autres). Le décor, unique, signé par Guy-Claude François (décédé en 2014) a la légèreté des maisons de papier japonaises, éphémères, comme pour mieux résister aux catastrophes climatiques et tectoniques de l’archipel et de notre monde. Un subtil jeu d’échelle entre maison de poupée et modèle réduit de navire renvoie, justement, à la question du « jeu », ligne de tension de tout ce drame : Pinkerton « joue à la poupée », tandis que Cio-Cio San agit et aime « pour de vrai ». Les portiques rouges de temples shintoïstes (torii) rythment la scène d’une souple géométrie, dessinant ses ouvertures comme ses huis-clos, à la faveur de délicates manipulations de stores, tandis qu’une pluie de confettis symbolise le rituel printanier de l’archipel.

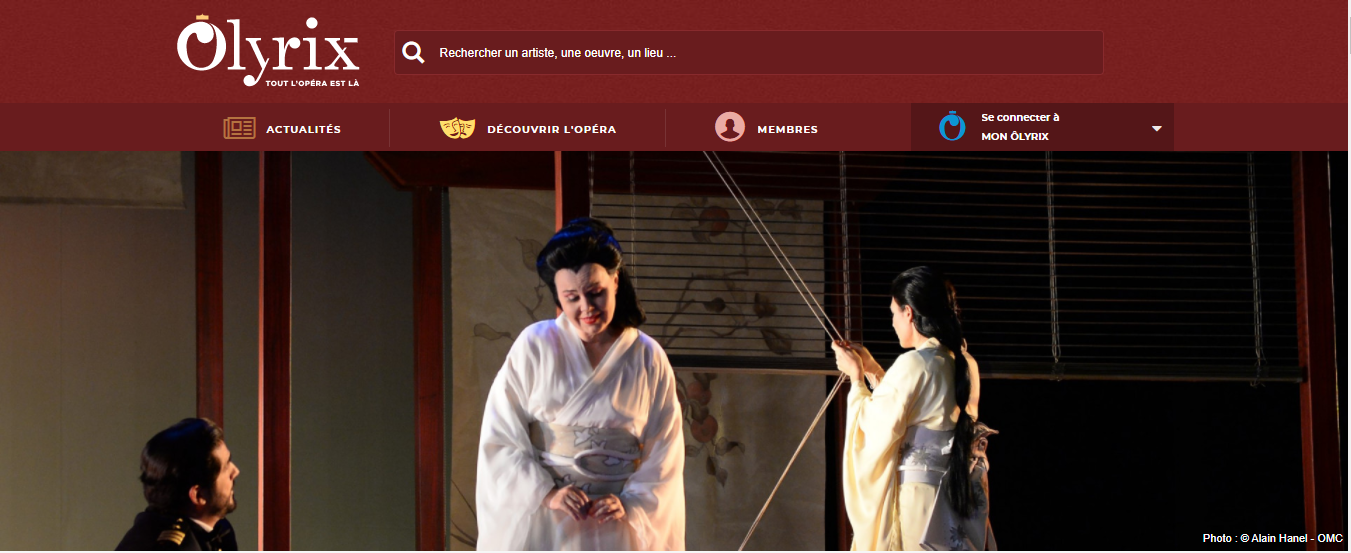

Les costumes de Danièle Barraud ont la précision ethnographique des récits de voyage que pouvait faire Pierre Loti, l’un des inspirateurs du livret : kimonos traditionnels et robes safran de moines côté japonais, vêtements militaires ou civils du début du XXe siècle côté américain. Si ces derniers renvoient à leur moderne fonctionnalité, les premiers accrochent la lumière, à la fois cosmique, climatique et symbolique, de Laurent Castaingt. Ambiance d’aubes, couleur de pêche dorée, douches verdâtres ou blafardes et ruissellements rouge sang annoncent la couleur du destin.

Le jeu scénique du couple principal se tient sur leur opposition : celui de la conquête de sa liberté pour Butterfly, celui de l’inconséquence pour Pinkerton, marqué par un balancement corporel caractérisé. La Madame Butterfly (Cio-Cio San) d’Aleksandra Kurzak déploie l’intensité et la quasi omniprésence du rôle. Les registres expressifs sont gradés et gravés avec une impression de naturel en suivant l’avancement du drame, à partir d’une voix longue, ductile et homogène dans ses étirements. Elle incarne vocalement cette élasticité, demandée avec une infinie intensité, à la voix et au drame, l’héroïne faisant face aux épreuves du réel pour les accueillir avec les bras ouverts de la sincérité. Sous l’apparence codifiée de la geisha, sourd la foi gourmande de la vie d’une femme qui choisit de forcer son destin et d’en assumer les conséquences jusqu’au bout. La conduite de la ligne, d’une même nacre lunaire et stellaire, dans les suraigus droits comme des lames, le medium tapissé de soie et les graves soupirés s’accompagne de courts glissandi descendants. Ces onctions scintillant comme des têtes d’épingles indiquent le chemin que prendra la mort future de Cio-Cio San. Le tout est accompli avec une réserve de puissance, qui se délivre sur le ponton placé à l’avant-scène, aux moments d’expression superlative de l’amour, de la confiance et du sacrifice, depuis le soupir jusqu’au cri.

Suzuki, sa servante est ombrée par le mezzo d’Annalisa Stroppa. Telle une discrète ombre (japonaise), chargée d’amortir les chocs que subit sa maîtresse, elle indique par l’orientation de son corps, ses constantes appréhensions. Ses petits pas et ses innombrables révérences contrastent avec une voix ample, au grave d’amande amère, au timbre cerclé d’un bronze puissant dans les moments de véhémence qui président au retour dramatique de Pinkerton.

Le Pinkerton du ténor argentin Marcelo Puente est à la mesure du rôle ainsi qu’au format vocal de sa partenaire. Grand, altier et tout sourire, il joue ce jeu d’homme comme un enfant qui vole de la confiture. Le timbre tend vers les générosités du baryton, tandis que sa lumière se lève avec l’avancée de l’acte I. La rondeur qui se lit sur son visage, de la diction à la projection, caractérise son instrument et lui donne ses mâles couleurs. Son corps parle, se balance, mais la direction d’acteur est, pour lui et ses camarades de scène, soigneusement équilibrée.

Sharpless, consul américain chargé de faciliter et de veiller sur les relations entre les deux pays (Amérique et Japon) est habité par Massimo Cavalletti. Sa voix est réconfortante comme une source volcanique d’eau chaude. Il sait fondre son calme instrument, en médiateur bienveillant, dans les accents plus tourmentés de ses interlocuteurs. Son timbre de whisky tourbé et ambré s’allie avec celui de Pinkerton et de Suzuki pour produire de nouveaux assemblages, mais s’en distingue dans ses puissantes clameurs de prophète.

L’entremetteur Goro de Philippe Do est doté d’un corps physique et sonore aux pirouettes inquiétantes et agaçantes de bourdon. Sa voix souple, pleine d’italianité, bien projetée et métallisée comme une pièce de monnaie, tisse le filet dans lequel se prennent Cio-Cio San et bien d’autres jeunes femmes de sa condition.

L’Oncle Bonzo de Fabio Bonavita remplace celui de Fabrizio Beggi, souffrant. Il a la stature et le timbre de bronze du bonze, gardien de l’âme des ancêtres auprès des vivants, mais son instrument reste un peu engorgé et ne parvient pas à passer l’orchestre aux accents particulièrement menaçants lors de sa rapide intervention.

De nombreux rôles secondaires, sélectionnés dans le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo préparé par Stefano Visconti, viennent compléter le plateau, avec soin et parcimonie, notamment lors de la cérémonie nuptiale, avec la Mère, au timbre d’encens cérémonieux (Rosa Tortora), la Tante, quant à elle, davantage évanescente (Rossella Antonacci), la Cousine, d’une scintillante luciole (Chiara Iaia), l’Oncle Yakusidé, solidement ancré (Przemyslaw Baranek), ainsi que l’Officier du registre d’état civil, celui d’un héraut majestueux (Matthew Thistleton). Yamadori, nouveau prétendant amené par Gozo à Cio-Cio San est doté de la voix noble et calme de Vincenzo Cristofoli, pourtant éconduit. Enfin la rapide intervention de Kate, la « véritable épouse américaine » de Pinkerton, bénéficie du vibrato stylisé de Federica Spatola.

Marcel Michel donne de la présence à l’enfant de Butterfly et Pinkerton, Dolore, alors qu’il est réellement réconforté par Suzuki, après avoir manqué de tomber de sa chaise haute.

La direction musicale de Giampaolo Bisanti fait démarrer au quart de tour, dès les premières sonorités rugueuses de l’introduction, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Sa gestique est particulièrement ample, élastique également, tandis qu’il accomplit des tours de main et demi-tours de corps, réunissant la fosse et la scène, mais également ces dernières avec le public vers lequel il se retourne dans les grands moments de lyrisme. Il insuffle une énergie globale à la phalange, tout en soulignant les trames de réminiscences qui assurent la cohérence de la partition, des mélodies modales japonaises à l’hymne America for ever. Au-delà de la narration et de ses avancées implacables, il maintient des moments de temps suspendu (la lecture de la lettre, la veillée). Les pupitres assurent des doublures sur lesquelles les voix viennent se poser, et s’abreuver de phrasés et de couleurs. Le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo accomplit avec justesse et intensité le saisissant passage bouche fermée, solution puccinienne pour illustrer la voie/voix sans issue sur laquelle s’achemine Butterfly.

Cio-Cio San laisse finalement dérouler son obi blanc (ceinture) par son enfant, comme pour maintenir le lien ombilical au moment de se donner la mort. Les longues acclamations du public résonnent avec la ferveur et le recueillement qui saluait « Un bel di vedremo ».

Aleksandra Kurzak – Madame Butterfly par Mireille Larroche (© Alain Hanel – OMC)

https://www.olyrix.com/articles/production/5278/madame-butterfly-puccini-opera-de-monte-carlo-choeur-orchestre-philharmonique-18-novembre-2021-article-critique-compte-rendu-bisanti-larroche-francois-barraud-castaingt-visconti-kurzak-stroppa-puente-cavalletti-do-bonavita